更新日:2025年3月17日

ここから本文です。

令和6年度「かごしま景観学習」の取組について

令和6年度の学習状況について

令和6年度は,以下の7校で景観学習を実施しました。

県では,景観学習実施校に対して,講師の派遣等,3年間の支援を行っています。

| 小学校名 | 開始年度 | |

| 新規校(1年目) | 薩摩川内市立水引小学校 | R6~ |

| 霧島市立高千穂小学校 | ||

| 継続校(2年目) | 枕崎市立別府小学校 | R5~ |

| 与論町立那間小学校 | ||

| 継続校(3年目) | 日置市立上市来小学校 | R4~ |

| 大崎町立大丸小学校 | ||

| 中種子町立星原小学校 |

薩摩川内市立水引小学校の取組

「未来に残そう水引の景観」

地域の景観の素晴らしさを発見し,未来に残したい景観について調べたり,まとめたり,発信したりする活動を通じて,ふるさとに誇りと愛着をもち,ふるさとの未来を描くことができるようになる。

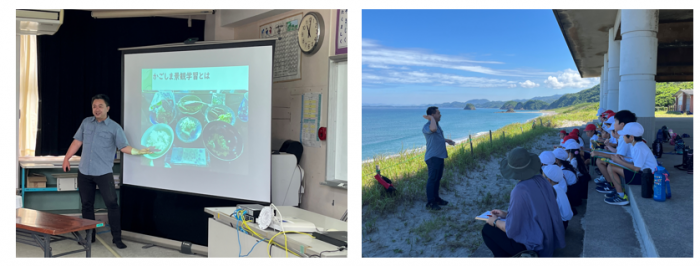

【学習活動の様子】

〔6月6日〕県からの派遣講師:浜本麦先生

「かごしま景観学習」のねらいや,景観の捉え方について学んだ。子どもたちは,日常の景色や食事のメニューなど,目に映るものを景観の視点で捉えることで,景観に価値を見出すおもしろさについて学んだ。その上で,5月に授業で訪問した場所の中から,未来に残したい景観を決め,詳しく調べる計画を立てた。

〔6月13日〕県からの派遣講師:浜本麦先生

浜本先生と一緒に唐浜海岸や川内川周辺を訪問し,自分たちが調べたい景観について記録した。子どもたちは,海岸にあるイカの骨から,イカを食べる生き物やイカに食べられる生き物の存在を想像したり,海岸のゴミが,生き物に与える影響について考えたりしていた。また,川内川の堤防の工事では,コンクリート部分と砂の部分を組み合わせて,生き物と人間との共存を考えた方法を取り入れていることを知った。

【学習の成果】

子どもたちは,「かごしま景観学習」を通じて,身の回りの景観について,その背景を想像することで,景観の素晴らしさに気付いたり,価値を見出したりするよさについて学んだ。目の前の景観は,決して当たり前のものではない。その景観がどのように守られてきたのか思いを馳せたり,未来に残していくために自分たちにできることを考えたりして,日常生活の中で景観に気付いたり関心をもったりすることの大切さを学んだ。7月には,唐浜海岸の景観を未来に残す取組につながることを意識して,地域の海岸清掃に参加した子どももおり,学びと体験が結び付くよい機会となった。

「未来に残したい景観マップ」を作成(PNG:974KB)

霧島市立高千穂小学校の取組

「霧島ジオパークを伝えよう」

高千穂には,ジオパークに認定されている豊かな自然があることを体験的に知ることを通して,そのよさを理解し,発信していく。

【学習活動の様子】

〔5月9日〕県からの派遣講師:福島大輔先生

「景観」と「ジオパーク」の考え方や歴史,霧島の特徴や価値について学んだ。

〔6月28日〕県からの派遣講師:福島大輔先生

えびのミュージアムセンターなどでフィールドワークを行い,地域の景観の素晴らしさについて学んだ。

【学習の成果】

「かごしま景観学習」を通し,遠足等で当たり前に見ていた「ふるさと高千穂」の景観について,その特徴や魅力,たくさんの人の関わり等を整理して学ぶ機会となった。児童にとって身近すぎて気付けていなかったことに気付き,保護者を含む地域の人の関わりを知ることで,改めてふるさとへの愛着と誇りを持つことができた。

枕崎市立別府小学校の取組

「目指せ!景観プランナー」

「景観を守るためにはどうすればよいか」と「別府の地域にはどんな景観があるのか」という二つのテーマを設定し,地域にどのような景観の良さがあるか発見し,自ら調べ,どのように伝えることができるか考える。

【学習活動の様子】

〔6月4日〕県からの派遣講師:東川隆太郎先生

東川先生に,別府を案内してもらい,地域の歴史的景観やその背景について学んだ。自分たちがお勧めしたい写真を自由に撮影した。

5月に地域のごみ拾い活動を行い,ポイ捨てがいけないこと,分別の大切さを学んだ。

【学習の成果】

「地域の良さの伝え方」や「地域の美しさを守る方法」を児童主体で考えさせることで,自ら課題を発見し,課題を解決する方法を見出すことができた。学習後に見に行った景観を家族で再度訪れた子も多く,学習と生活が関連付けられていた。

「景観すごろく」,「別府景観マップ」,「ごみ拾い隊ごみ拾いの感想」,「景観学習の感想」を作成(PNG:875KB)

与論町立那間小学校の取組

「那間・与論の「魅力」を発見!そして,発信!!」

「自分のまちの景観」を教材に,自分の地域の景観を守る,または携わる活動をしている人々の思いを知り,その景観に対する理解を深め,地域の一員として景観を残していこうという意欲を育てる。

【学習活動の様子】

〔6月5日〕県からの派遣講師:平瑞樹先生

景観の捉え方や観察力の大切さについて説明してもらい,与論や那間には,すばらしい景観がたくさんあることを再認識することができた。それらを通して「どんな魅力を伝えたいのか」「どのように伝えるのか」「自分たちは景観を守るために何ができるのか」等の視点から学習課題を設定した。

〔2月7日〕県からの派遣講師:平瑞樹先生

「自然(生き物や海,星空等)」「産業(畜産,サトウキビ等)」「歴史(那間小の歴史,ユンヌフトゥバ等)」「観光(観光地・お土産品等)」の4つの大きなテーマに絞り,現地見学やインタビュー等を行った結果を,平先生に発表し,講評していただいた。

〔その他〕自分たちにできることの取り組み(授業外)として,景観学習を通して,美しい景観を守るのは自分たち一人一人の行動であることを自覚し,休日に海岸清掃に行く児童の姿が見られた。

【学習の成果】

子どもたち自身が自分たちの住む与論・那間の魅力について改めて知ることができた。その結果,自分たちのふるさとを誇りに思うことに繋がった。景観をただのきれいな風景と捉えるのではなく,人々の思いにふれることを大切にしたことで,景観の陰に人々の努力や願いがあることに気付くことができた。このことが,「自分自身も景観を守る一員である」という子どもの自覚を高めることができた。

景観を切り口に,校区の自然や産業などについて理解を深め,どんな魅力があるかじっくり考える良い機会となった。

景観学習を通して,多くの地域住民とふれあい,地域人材を掘り起こすことができ,今後の学習に続く人脈をつくることができた。

与論の魅力をまとめたポスター,「与論の景観マップ」を作成(PNG:353KB)

日置市立上市来小学校の取組

「つながる広がるわたしの生活」「上市来の自然」

自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動をとおして,相手のことを想像したり,伝えたいことや伝え方を選んだりして,身近な人々と関わることのよさや楽しさが分かるとともに,進んで触れ合い,交流しようとすることができるようにする。

地域の景観のよさを発見し,調べる活動を通し,地域への愛着を深め,その景観を自分たちで大切にしていこうという気持ちを育てる。

【学習活動の様子】

〔10月17日〕県からの派遣講師:浜本麦先生

尾木場(高山)にある棚田でフィールドワークを行い,自然・環境の様子について,説明を聞いたり,写真を撮影したりした。尾木場の地域住民からも話を聞いたり,交流のある他小学校と一緒に学習した。

【学習の成果】

尾木場にある棚田の稲作に関する説明や収穫の様子の見学を通して,周辺の稲作との関連や土地の作りのよさを見つけることができた。田んぼ周辺の自然環境を実際に見ながらの説明も興味をもって聞いていた。毎日,目にしている景観の意味など深く考える機会となった。

尾木場の棚田について説明したポスターを作成(JPEG:228KB)

大崎町立大丸小学校の取組

「ぼくたち・わたしたちの海」「海がめと友だち~海がめを放流しよう~」「守ろう!みんなの海~くにの松原の秘密~」「ふるさとの自然を守ろうプロジェクト~環境ガイドになろう~」

活動を通して,自分たちの住む身近な自然の素晴らしさや,自然の仕組み,様々な良さや問題点に気付き,課題を解決しながら,自分たちが日常生活でできることを考え,実践していく。

【学習活動の様子】

〔7月8日〕県からの派遣講師:浜本麦先生

横瀬海岸の面する志布志湾周辺の自然環境の変化,生物状況について知り,環境を大切にする意識を高めることができた。学んだことをノートにまとめ,感想を書くことができた。

〔その他〕コアジサシの観察,ウミガメの放流,横瀬海岸の清掃活動を通じて,海岸の環境保全について意識を高めることができた。

【学習の成果】

環境保全の意識を高めることできた。今後は,かごしま水族館等の協力も得て,ウミガメ保護活動などが深まっていくと考える。

1年間の活動をまとめたポスターを作成(JPEG:196KB)

中種子町立星原小学校の取組

「もっと知りたい中種子のこと種子島のこと」

「自分たちが住んでいる種子島の景観」を教材として取り上げ,種子島の景観のよさに改めて気付き,今まで以上に自分の住んでいる種子島への愛着を深める。種子島の景観について調べたことを,ポスターを用いたPR活動を行ったり,ブログを使って発信する活動を行ったりすることで,より多くの人々に種子島のよさを伝えるとともに,「自分はこの種子島の未来を担う,大切な一員である。」という意識を育む。

【学習活動の様子】

〔6月28日〕県からの派遣講師:東川隆太郎先生

西之表の景観を現地で案内してもらい,その歴史について学んだ。

〔12月12日〕県からの派遣講師:東川隆太郎先生

これまでの学習のまとめを行い,東川先生に発表した。動画付きのチラシの作成などについて,評価してもらい,子どもたちの自身につながった。発表では,3・4年生も参観し,学校全体で種子島の景観について考える時間となった。

【学習の成果】

3年間を通した「景観学習」を実施することで,子どもたち自身が種子島・中種子町・星原の素晴らしさに気付くことができた。

種子島の景観について学んだことをどう知らせる作製したチラシをどこに配布するかなど,子どもたちが自分のこととして考えて協議する姿が見られた。「自分が調べたいところ」,「どんな方法で調べるか」,「どんな方法でまとめるか」などの自己選択や自己決定を行う学びの機会をたくさん得ることができた。景観学習を体験した子どもたちの成長をみることで,地域の素材・人材を活用した教育課程の工夫がまだまだ必要であることを実感できた。

3年間の景観学習について,動画付きのチラシを作成(JPEG:234KB)

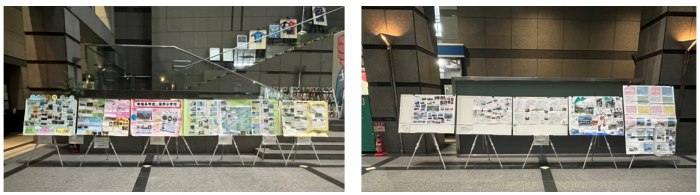

学習成果の展示

令和6年度の学習成果の展示の様子(令和7年3月3日~令和7年3月28日まで県庁1階にて展示)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください