ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 難病・特定疾患 > 難病相談・支援センター > 医療講演会

更新日:2025年11月26日

ここから本文です。

医療講演会

医療講演会

鹿児島県難病相談・支援センターでは,年1回,支援者向けの医療講演会を開催しております。

令和7年度医療講演会を開催します

| 日時 | 令和8年3月5日(木曜日) 午前10時~12時(受付は午前9時30分~) |

| 場所 | ハートピアかごしま2階大会議室 ※離島からは,オンライン参加も受付けます |

| 対象 | ・難病患者の支援に携わる方(保健所および市町村難病担当者,医師,薬剤師,看護師,医療相談員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理士,ケアマネージャー,ヘルパー等) ・難病患者,家族 |

| 内容 | 講演: 「大規模災害時における医薬品供給の現状と課題 ~難病患者の支援者に求められる備えと連携~」(仮) 講師:岐阜薬科大学地域医療実践薬学研究室教授林秀樹先生 |

| 申込み | 下の申込みフォームからお申し込みください(申込期限:令和8年2月20日) 申込みフォーム(外部サイトへリンク) |

| その他 | 参加費無料 チラシ(PDF:443KB) |

令和6年度医療講演会を開催しました

令和6年12月5日(木曜日)に,藤元総合病院神経内科の大窪隆一先生を講師としてお招きし,「地域で支える神経難病~多職種連携のこれからについて~」と題した医療講演会を開催しました。会場とオンラインのハイブリッド形式で開催し,84名の方にご参加いただきました。

| 日時 | 令和6年12月5日(木曜日)午後2時~4時 |

| 方法 | 会場とオンラインのハイブリッド形式 |

| 場所 | ハートピアかごしま2階大会議室 |

| 対象 | 難病の支援に携わる方(保健所及び市町村難病担当者,医師,看護師,医療相談員,理学療法士, 作業療法士,言語聴覚士,心理士,ケアマネージャー,ヘルパー等),難病患者・家族 |

| 内容 | 講演:「地域で支える神経難病」~多職種連携のこれからについて~ 講師:藤元総合病院神経内科診療科部長大窪隆一先生 |

神経難病の患者さんを「地域で」「多職種で」支えるといった視点から,神経難病の診療・治療の実際,地域包括ケア,意思決定支援についてなど,幅広くご講話いただきました。日々,患者さんと関わる中での参加者の疑問や悩みにも丁寧にお答えいただき,参加者それぞれが,明日からの支援にいかせるヒントを得られるような,有意義な時間となりました。

【アンケートから(抜粋)】

- 自分の担当している利用者様の状態と併せてイメージすることができ,今後の支援の方法の参考にさせていただきたいと思います。

- 最新の治療内容について,先生がわかりやすく説明をしてくださったのがよかったです。難病患者さんは疾患そのものの問題だけでなく,それぞれ背景も異なるため,いろんな方法を試しながら治療法や解決策を見つけていくことが大切だとわかりました。

- 情報キャッチを行いながら,関係者間での連携をとれるように動いていきたい。

- 日々業務の難しさを感じる中,先生のお話をお聞きできて,自分自身の患者との関わり方について考える機会となりました。

令和5年度医療講演会を開催しました

令和5年12月15日(金曜日)に,きいれ浜田クリニック院長濵田努先生を講師としてお招きし,「正しく理解しよう難病とACP~自分らしく生きるためにできること~」と題した医療講演会を開催しました。今年度は,会場とオンラインのハイブリッドで開催し,81名の方にご参加いただきました。

| 日時 | 令和5年12月15日(金曜日)午後2時~4時 |

| 方法 | 会場とオンラインのハイブリッド形式 |

| 場所 | ハートピアかごしま2階大会議室 |

| 対象 | 難病の支援に携わる方(保健所及び市町村難病担当者,医師,看護師,医療相談員,理学療法士, 作業療法士,言語聴覚士,心理士,ケアマネージャー,ヘルパー等),難病患者・家族 |

| 内容 | 講演:「正しく理解しよう難病とACP~自分らしく生きるためにできること~」 講師:きいれ浜田クリニック院長濵田努先生 |

「人生とは選択の連続であり,『自分らしく生きる』とは『自分らしく選ぶこと』である」とのお話から,ACPについて,身近な事例とわかりやすい言葉でご講話いただきました。援助者に求められることや,相手が伝えたいことを聴くための具体的な技法についてもお話しいただき,参加者は熱心に耳を傾けていました。

講演会後は参加者からたくさんの感想が寄せられ,それぞれがACPについて理解を深めると共に,援助者としての向き合い方を改めて考える機会となった様子がうかがえました。

【アンケートから(抜粋)】

- ACPは決めることが目的なのではなく,自分らしく選択するための心づもりをすること,そのプロセスが大切であると理解することができました。

- ACPは最近よく耳にしますし,わかっているつもりでしたが不足ばかりでした。大切な話ができる信頼関係を築くために,日頃から援助的コミュニケーションを取り入れながら相手の人生観を引き出せるように努めたいです。

- 分かりやすく,自分事として考え,行動に移しやすい内容で,大変勉強になりました。

- 患者に寄り添うと言いますが,どんな風にしたらいいのか?今回参加してヒントを頂けたと感じています。

- 現場に即したでも堅苦しくない,ユーモアにあふれるわかりやすい講演でした。「生きてきた歴史や時間を持つ人として」,これからも患者さんやご家族と向き合っていきたいと思います。

令和4年度医療講演会を開催しました

令和4年11月16日(水曜日)に愛知医科大学看護学部地域・在宅看護学の佐々木裕子准教授を講師として,「難病患者の災害対策~支援者と共につくる個別避難計画~」と題した医療講演会を,オンライン開催しました。当日は127名の支援者の皆さんにご参加いただきました。

|

日時 |

令和4年11月16日(水曜日)13時30分~15時30分(入室13時00分~) |

| 方法 | 講師と各参加者の端末を繋ぐオンライン形式(Webex使用) |

| 対象者 |

行政職員(保健所及び市町村難病・災害担当者),医療・介護従事者(看護師,医療相談員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理士,ケアマネージャー,ヘルパー等),難病をもつ患者・家族等 |

| 内容 |

講演:「難病患者の災害対策~支援者と共につくる個別避難計画~」 |

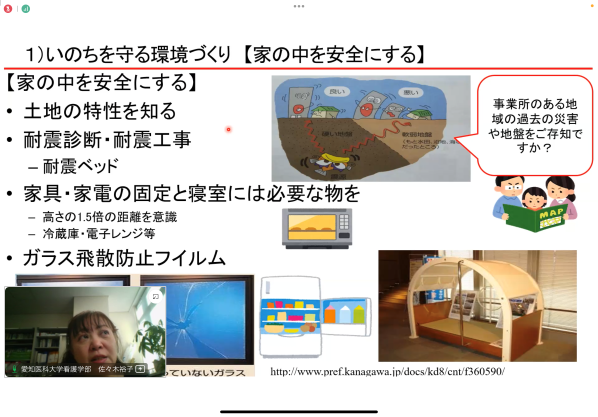

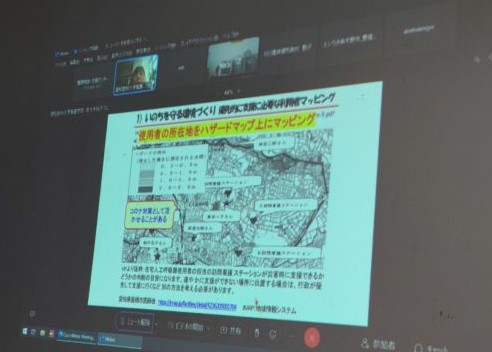

過去の大災害時に要配慮者や支援者に実際に起きたことや,各地の個別避難計画作成の取り組み事例を交えてご講話いただき,災害の緊張感と共に,具体的なイメージに繋がりました。

個別避難計画,マイタイムライン,アクションカード,BCP事業継続計画等の作成の他,災害発生後に避難できる状態でいられるよう被害を減らす「減災」も重要であるというお話しが印象的でした。

地図やアプリ等から自分達の地域で想定される災害を知ること,関係者が繋がり町歩きや避難訓練をまずはやってみること,情報と行動から具体的・実効的な避難計画が形作られていくことを学びました。

講演会後は参加者からたくさんの感想をいただき,テーマへの関心の高さと,今後への学びと励みになったことが伺えました。

【アンケートから(抜粋)】

- 防災はできないけれど,減災はできるという言葉を聞き,今一度難病患者さんたちの自宅の状況や,災害時の避難経路等についての確認をし,支援者を巻き込んで一緒に考えていくことが大切だと学ぶことができました。

- 難病患者の方に対して,災害に備えて非常用のバッテリーや酸素ボンベ等があるか確認は行っていたが,実際に生活している自宅内で安全に過ごすことができるか(家具,家電の固定等)の確認も改めて必要であると感じた。訪問時に難病患者の方,家族等と確認し,いのちを守る環境づくりをしていきたいと思った。

- 避難訓練を実施予定であり,タイムリーな話題だった。ヒントになるものが多くあり,ありがとうございました。

- BCPの作成は令和6年から必須となり,今現在作成を予定しています。何から始めたらいいのかなど,分からないことがたくさんあります。今回の講演を聞き,こういう事も必要なのか!という事が多々出てきており,スタッフ一同,さらに勉強し作成していきたいと思います。

- 災害対策について具体的な例を豊富に挙げて紹介してくださり,実践的な講演で大変勉強になりました。患者さんやケアの担当者,地域住民への啓発や指導において明日からすぐにでもお伝えしておきたい内容が盛りだくさんでした。

令和3年度医療講演会を開催しました

令和3年11月11日(木曜日)に東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター難病ケア看護ユニットの原口道子先生をオンライン講演の講師として,医療講演会『難病患者の在宅療養におけるリスク管理』を開催しました。当日は117名の支援者の皆さんにご参加いただきました。

|

日時 |

令和3年11月11日(木曜日)13時30分~15時30分(入室13時00分~) |

| 方法 | 講師と各参加者の端末を繋ぐオンライン形式 |

| 対象者 |

行政職員(保健所及び市町村難病担当者),医療・介護従事者(看護師,医療相談員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理士,ケアマネージャー,ヘルパー等),難病をもつ患者・家族 |

| 内容 |

講演:「難病患者の在宅療養におけるリスク管理」 難病ケア看護ユニット主席研究員原口道子先生 |

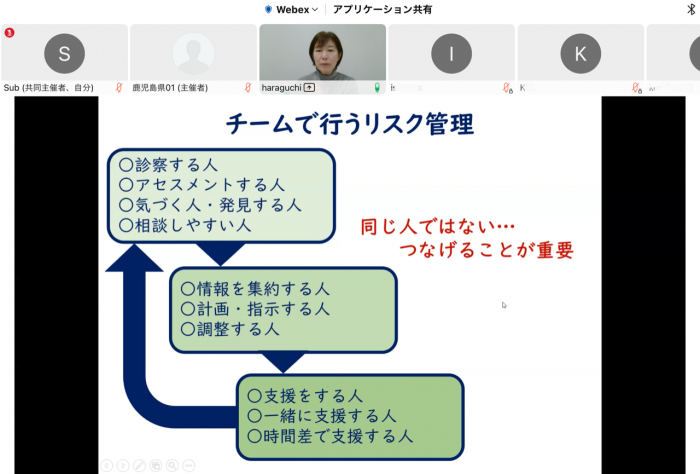

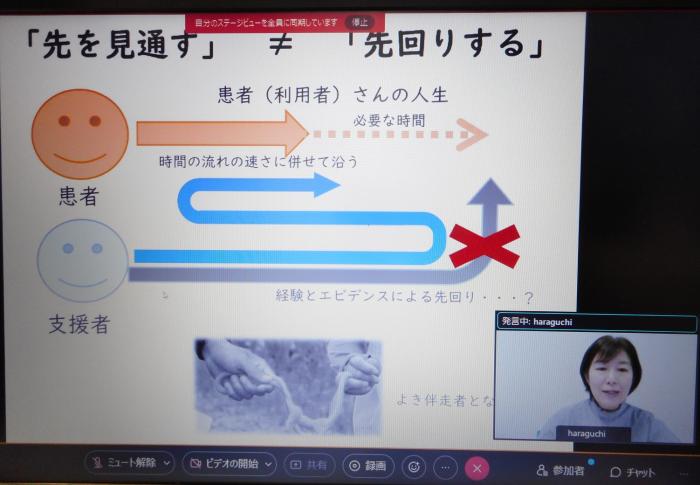

はじめに難病の定義などの基本的な情報や,療養生活上の課題について説明がありました。病状進行を予測的に判断することが,早期対応やリスク管理に繋がるが,だからといって先回りをせず,患者のペースに併せて”よき伴走者”になることが重要であるというお話が印象的でした。その後,複数の事例を通して在宅療養場面に潜むリスクとその分析の仕方を学びました。チームで行う支援において,失敗に対して対策を考えるだけでなく,成功から学ぶ視点を持つことの重要性も強調されました。講演会後は参加者からたくさんの感想をいただき,今後の支援への学びと励みになったことがうかがえました。

【アンケートから(抜粋)】

- 実際の難病の症例に沿って、具体的に療養の経過や課題、リスク管理についてお話くださったので、非常にわかりやすかったです。今後の仕事に大いに役立つ内容でした。

- リスク管理を行う上で、療養経過を把握して病状進行を予測する観察力と判断力を身に着ける必要があると感じた。リスクを予測できれば、対策や予防が効果的に実施できる。難病の利用者には多職種のサービスが関わっている場合が多いので、情報の共有や意見交換により、より的確なリスク回避・管理ができて療養環境を整備できるようにしていきたいと感じた。

- 講演の中で、患者さんの時間の速さに併せて支援をするという点に改めて気づくことができました。先回りをして伝えるのはルール違反、意思決定するのは本人だということ。難病の患者さんに限らず、他の疾患で入院されている方にも当てはまるのではないかと思います。

- 「良かったこと」を積み上げ,成功体験を増やしていくというお話を聞き,とても大切なことであると感じました。日々の業務でも,失敗だけに目を向けるのではなく,「良かったこと」に目を向け前向きに取り組んでいきたいと思いました。

令和2年度医療講演会を開催しました

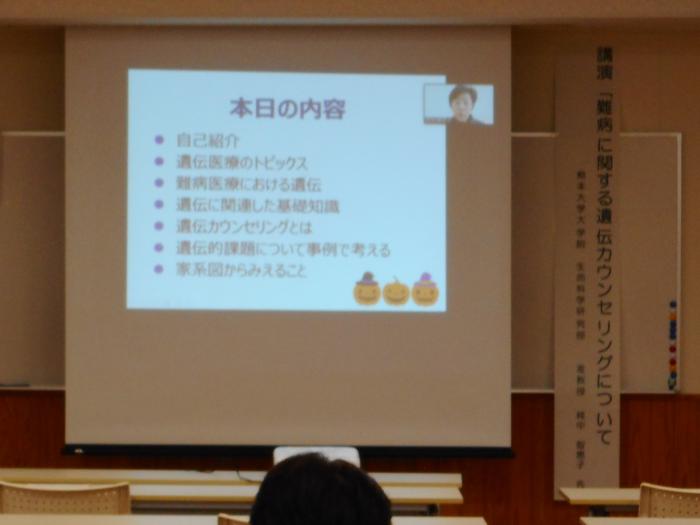

令和2年10月29日(木曜日)に熊本大学大学院生命科学研究部准教授の柊中智恵子先生をオンライン講演の講師として,医療講演会『難病に関する遺伝カウンセリングについて』を開催しました。当日は18名の方にご参加いただきました。

| 日時 | 令和2年10月29日(木曜日)13時30分~15時30分(受付13時00分~) |

| 場所 | ハートピアかごしま2階大会議室 |

| 対象者 | 行政職員(保健所及び市町村難病担当者),医療・介護従事者(看護師,医療相談員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理士,ケアマネージャー,ヘルパー等) |

| 内容 | 講演:「難病に関する遺伝カウンセリングについて」 講師:熊本大学大学院生命科学研究部准教授柊中智恵子先生 |

講演:「難病に関する遺伝カウンセリングについて」

遺伝医療のトピックスや基礎知識(希少・未診断疾患イニシアチブIRUD,難病診療連携コーディネーター等新たな医療提供体制等)についての説明の後,架空事例を通して遺伝カウンセリングについてお話しがありました。家庭の中でも立場の違いによって心理的課題が異なり,患者さんやご家族にとって何が心配か,ニーズを明確に言語化できるように一緒に話しをしていくことが,重要な実践の一つであると学びました。オンラインのため画面越しではありましたが,講師の豊かな経験に基づく講話に,参加者は熱心に耳を傾けていました。

【アンケートから(抜粋)】

- 難病患者の看護にあたるけれども,本日のテーマとなる専門的知識が自身に不足。より知識や理解を深めた上で,不安やニーズに対処できるように受講した。参考になる講演内容でした。

- 本人・家族がどう思っているのか,不安なことがあるのか,しっかり聞き取り,どうしていくのか一緒に考えていけるようになれればと思いました。

- 遺伝看護は家族看護である,という言葉は日頃訪問看護に従事しているので納得できた。

- 家族の支援では,介護負担に目を向けがちだったが,疾患についても理解し,遺伝性がある病気であれば,家族の心身・社会的側面に目を向けたいと思う。

- 何が心配なのか,なかなか表出されない場合も多いが,言語化していくことが大切とのことだったので,支援の参考にしたい。

令和元年度医療講演会を開催しました

令和元年11月22日(金曜日)に国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター教授荻野美恵子先生をお招きして,医療講演会『難病をもつ患者の緩和ケアについて』を開催しました。当日は65名の方にご参加いただきました。

| 日時 | 令和元年11月22日(金曜日)13時30分~15時30分(受付13時00分~) |

| 場所 | ハートピアかごしま2階大会議室 |

| 対象者 | 行政職員(保健所及び市町村難病担当者),医療・介護従事者(看護師,医療相談員,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理士,ケアマネージャー,ヘルパー等),難病をもつ患者・家族 |

| 内容 | 講演:「難病をもつ患者の緩和ケアについて」 講師:国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター教授荻野美恵子先生 |

講演:「難病をもつ患者の緩和ケアについて」

初めにWHOによる緩和ケアの現状(緩和ケアが必要な疾患のうち,がんは約3割でそれ以外は非がんである)や日本の緩和ケアの現状(緩和ケアチームが活動している疾患のうち,非がんは約4%でそれ以外はがんである),今後の終末期の特徴について説明がありました。その後,緩和ケアの考え方や具体的な内容などに関して実践に基づく説明が行われ,参加者は熱心に耳を傾けていました。また,支援スキルだけではなく,「この人に話したいと思われるような関係性を築くことが大事」という話もあり,関わり手の姿勢について改めて振り返り,理解を深めることができました。

【アンケートから(抜粋)】

- とてもすばらしい内容でした。緩和ケアについての考え方も学びになり,今,自分がやっていることについての再考の機会になりました。

- 発言のすべてに根拠があり(実践と経験に裏打ちされた),だから説得力がありました。

- 在宅療養の難病患者さんは増えており,デイケアでも関わることがあります。その中で,今後,どのように関わるのか,支えていくのか,とても参考になりました。

- コミュニケーションは,とろうと思う相手としか成立しないということは,確かに当たり前のことですが,技術(知識)はもちろんのこと,そのことを忘れずに関係を作ることができればと思います。モルヒネや薬について等,知らないことが多く,本当に勉強になりました。

- 患者さんへの関わりの中で,患者さんへの告知の意味について改めて考えさせられた。“協働意思決定”ができるように,日々の支援にあたっていきたいと思う。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください