更新日:2024年9月26日

ここから本文です。

「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が制度化されました

令和3年6月1日から,原則として全ての食品等事業者の皆様に,HACCPにそった衛生管理に取り組んでいただくことになりました。

・HACCPとは

・HACCPに沿った衛生管理とは

・各業種の衛生管理計画,衛生管理記録の作成様式

HACCPとは

HACCPとは,食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で,原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で,それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し,製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。これまでの最終製品の抜き取り検査に比べて、より効果的に安全性に問題のある製品の出荷を防止できるとされています。

この手法は国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。

HACCPとは何か,導入するメリットは何か,HACCPの7原則12手順についてわかりやすく紹介するリーフレットを厚生労働省が作成しています。

HACCPに沿った衛生管理とは

いつも行っている衛生管理を「見える化(計画したことを→実施し→記録する)」することが必要になります。

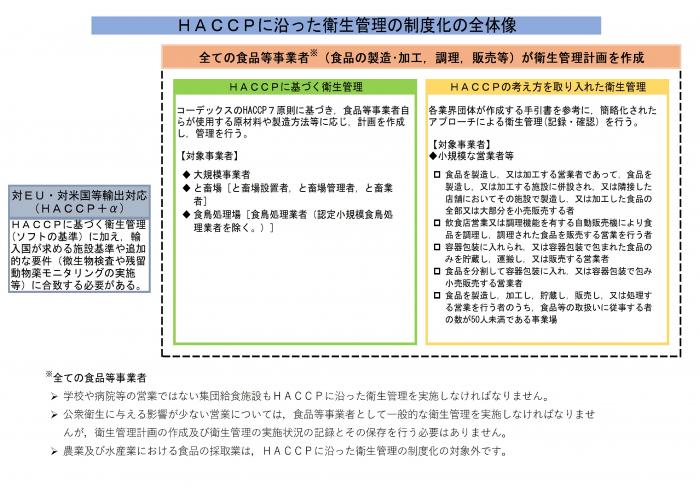

事業者の規模や形態に応じて,次のいずれかの取組みが求められます。

- HACCPに基づく衛生管理

- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(外部サイトへリンク)

食品等事業者自らが,「衛生管理計画書」を作成し,実施したことの記録・確認を行うことが必要となります。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で実施することは,次の3ステップです。

- 衛生管理計画を作成する

- 作成した計画を実行する

- 実施したことを確認・記録する

ステップ1衛生管理計画を作成する

各事業者の負担軽減のため,各業界団体が作成した「手引書」が厚生労働省ホームページに掲載されています。まずは,自分の業態にあった「手引書」を確認し,一通り読んでみましょう。厚生労働省ホームページに掲載されている手引書は下表(業種別)のとおりです。現在,手引書の作成に取り組まれている業界団体もあり,随時,厚生労働省ホームページに掲載される予定です。

衛生管理計画は,(1)一般衛生管理のポイント(いつも取り組んでいる衛生管理)と(2)重要管理のポイント(製造工程・販売工程等における注意点)で構成されています。

次に,手引書を参考に,(1)一般衛生管理(2)重要管理のポイントについて管理方法(衛生管理計画)を記載し,従業員にも周知徹底します。必要に応じて,清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について,具体的な方法を定めた手順書を作成します。

ステップ2作成した計画を実行する

ステップ1で作成した衛生管理計画に基づき,衛生管理を確実に実施します。

ステップ3実施したことを確認・記録する

実施した結果を記録します。

なぜ記録が必要か・・・

- 衛生管理のポイントを明確にし,実施することで,食中毒発生の未然防止になる。

- 問題が発生した場合,衛生管理を行っていた証拠となる。

- 衛生管理を適正に実施していることが確認できる。

- 顧客や保健所に対して,衛生管理を行っていることを説明できる。

- 業務の改善点が見えてくる。

- 業務の見直しができ,効率化につながる。

「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」について,詳しくは,最寄りの保健所までお問い合わせください。

各業種の衛生管理計画,衛生管理記録の作成様式

各事業者団体が作成した「手引書」を参考に,チェック方式でそのまま使用することが可能な「衛生管理計画」と「記録様式」を作成しました。是非ご活用ください。

業種 |

各事業者団体が作成した手引書 |

鹿児島県が作成した様式 |

||

| 計画様式 | 記録様式 | 計画様式 | 記録様式 | |

|

アイスクリーム 製造業 |

||||

| 飲食店営業 | ||||

| エキス調味料製造業 | ||||

| 菓子製造業 | ||||

| 魚介類競り売り業 | ||||

| 黒糖製造業 | ||||

| 黒にんにく製造業 | ||||

| 酒類製造業 | ||||

| 食酢製造業 | ||||

| しょうゆ製造業 | ||||

|

しょうゆ加工品 製造業 |

||||

| 食肉販売業 | ||||

|

水産製品製造業 (魚肉練り製品,節類製造業,削り節製品,辛子めんたいこ製造事業者を除く) |

||||

|

水産製品製造業 (節類製造事業者) |

||||

|

水産製品製造業 (削りぶし製造事業者) |

||||

| 製茶業 | ||||

| 青果物小売業 | ||||

| そうざい製造業 | ||||

| 漬物製造業 |

|

|||

| 豆腐製造業 | ||||

|

豆腐製造業 (油揚げ,厚揚げ等) |

||||

|

ドレッシング製造業 (水相部分がpH4.6以下) |

||||

| 農産物直売所 | ||||

| 農産物のカット・ペースト製造業 | ||||

|

はちみつ製造業 (原材料のはちみつを搬入し,製造する事業者) |

||||

|

はちみつ製造業 (自ら採取したはちみつを原材料として製品を製造する事業者) |

||||

|

パン類製造業 (小規模事業者) |

||||

|

パン類製造業 (中規模以上の事業者) |

||||

| 氷雪製造業 | ||||

| 氷雪販売業 | ||||

| 冷凍・冷蔵倉庫業 | ||||

厚生労働省のホームページでは,各業界団体が作成した手引書が公開されております。

上記に含まれていない業種につきましては,以下のホームページに掲載されている各業界団体が作成した手引書をご覧いただくか,管轄保健所へご相談ください。

【厚生労働省】HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください